痛み止めについて

痛み止めについて

●WHOのガン性疼痛対策の5原則というものがあります

by the mouth 経口で

by the clock 時刻を決めて規則正しく(×食後服用)

by the ladder 除痛ラダーに従って

for the individual 患者ごとの薬、量、形状

attention to detail 副作用などに細かい対策

例外もありますがこれは非常に重要な原則です。普通の痛み止めのように食

後服用ということはあまりありません。

●痛みの治療目標

第1目標 睡眠を妨げる痛み→すぐにとる必要がある

第2目標 安静時の痛み →できるだけ早くとる

第3目標 運動時の痛み →副作用に注意しながら除く

最終的に日常生活が快適におくれるようにすることが目標です!

●痛みの把握

① どこが 痛いところをすべて

② いつ、どんなときに:例)痛くて眠れない、動くと痛い、じっとしていて

も痛い

③ どのような:例)針で刺される、電気が走る、はったかんじで痛い、重苦

しい、だるい

④ 程度、強さ:患者さんの表現でしめす

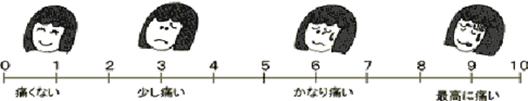

VAS(visual analog

scale)

耐えられないほどの予測できる最大の痛みを10として今の痛みは

いくつ

フェーススケール

表情で数値化、10を最大の痛み、0はニコニコ

|

|

⑤ 持続:ずっと痛い、強くなったり弱くなったりする

⑥ どうしたら楽になる、もしくはならない

●痛み止めの使い方

WHO疼痛管理方式(ラダー)

|

次に追加:強麻薬型鎮痛薬 モルヒネ、オキシコドン フェンタニル |

|

|

次に追加する:弱麻薬型鎮痛薬 コデインなど オキシコドン(オキシコンチン)を使用する事も トラマドール、合成鎮痛薬(ペンタゾシン等) |

|

|

最初に使う:非麻薬型鎮痛薬、鎮痛補助薬 NSAIDs、アセトアミノフェン、副腎皮質ホルモン 三環型抗うつ薬、抗不整脈、抗てんかん薬 |

||

ラダーは積み上げ(足し算)方式です。

●オピオイド=医療用麻薬の副作用

オピオイドの副作用は、投与開始からずっとみられるもの、初期だけよくみられるもの、稀にみられるものに分けられます。① 投与からずっとみられるもので、継続的な処置が必要となります。

a.便秘

麻薬の種類により程度の差はありますが、必ず起こります。

腸管蠕動の低下、肛門括約筋の緊張による。緩下薬投与(センノシッ

ド、ビサコジル)、水分摂取、浣腸、摘便で治療します。

② 投与初期によくみられるもので、通常は投与を継続しても3〜5日後に

消失します。しかし、症状が強ければ減量するか、特別な処置が必要となります。

a.嘔気、嘔吐

嘔吐中枢の刺激作用、胃内容の排出遅延により起こります。

麻薬の使い方により発生することが多く、吐き気止めを併用すること

で吐き気の緩和ができます。

b.眠気

催眠作用によるもので、高齢者や全身衰弱の強い患者によくみられます。投与量のコントロールで調整、これも使い方の問題です。

c.錯乱

高齢者や全身衰弱の強い患者にみられます。ハロペリドールを処方することで症状を軽減することができます。

d.ふらつき感

高齢者や全身衰弱の強い患者によくみられます。特別な処置をしなく

ても消失します。③ 稀に見られるもので、特別な処置や救急処置が必要となったり、中止せざ

るをえないことがあります。a.呼吸抑制

過剰投与で起こります。使い方の問題です。

b.モルヒネ不耐性

嘔気や嘔吐、過度の鎮静、精神症状が長引く。ごくまれに起こるとされ

ていますが、

c.ヒスタミン放出症状

痒みと気管支痙攣、他のオピオイドか他の鎮痛手段に切り替えます。

使用方法や患者様の状態にあわせて使用することにより防ぐことができます。

d.排尿障害

排尿が遅延することがあります。必要なら導尿をします。

e.気分高揚

血中濃度が高くならないかぎり、起きることはありません。通常は、痛

みが消失することによって気分がよくなり、表情も明るくなります。

これがいきすぎると副作用と認知されます。

●薬の相互作用相互作用とは、薬と薬の飲み合わせのことで、薬が効きすぎて副作用が出や

すくなったり、逆に薬が効かなくなったりすることです。また、薬と薬だけでなく、薬と食べ物や飲み物、嗜好品などでも、薬の作用が強くなったり弱くな

ったりすることもあります。

入院中は病院の薬剤師がチェックし、相互作用により作用が弱くなったり、副作用が出現することを未然に防ぐよう努めています。

通院時は、 薬歴のあるかかりつけ薬局で調剤を受けることにより、相互作用

による副作用などを未然に防ぐことができます。

利用に便利な自宅や勤務先の近くの薬局など、患者様がどこの薬局を利用する

かは自由です。お薬を服用する時の注意点や副作用の説明を受けたり、市販薬

との飲み合わせなど、いつでも気軽に相談できて信頼できるかかりつけ薬局をもちましょう。また、複数の医療機関通院時や、入院時の情報をつなぐお薬手

帳の利用をお勧めします。

帳の利用をお勧めします。 ●ご質問があればいつでもご相談ください